यह लेख उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबद्ध (एफिलिएटेड) पेंडेकांति लॉ कॉलेज के बी.ए. एल.एल.बी. के छात्र Pujari Dharani द्वारा लिखा गया है। यह लेख ऐतिहासिक निर्णयों के साथ राष्ट्रपति की सभी न्यायिक शक्तियों जैसे कि सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करना, क्षमा करने की शक्तियाँ, और संवैधानिक मूल्यांकन और नियुक्ति और हटाने के संबंध में शक्तियों के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रपति को एक उच्च पद पर बिठाया है। यह भारत के संविधान के प्रावधानों में स्पष्ट था। भले ही राष्ट्रपति सरकार के विधायी अंग का एक अभिन्न (इंटीग्रल) अंग है, फिर भी वह भारतीय संविधान के तहत कार्यकारी (एक्जीक्यूटिव) और न्यायिक शक्तियों के साथ-साथ सशक्त है।

यह लेख संवैधानिक मूल्यांकन के साथ भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है।

राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की तुलना में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व

भारत जैसे देश में, जो सरकार के संसदीय लोकतांत्रिक रूप का पालन करता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत, सरकार के अन्य अंगों, यानी कार्यपालिका और विधायी अंगो द्वारा न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत संवैधानिक सरकार की विशेषताओं के आधार पर एक राजनीतिक प्रणाली का पालन करता है। ऐसे में न्यायपालिका भी विधायिका और कार्यपालिका दोनों की मनमानी पर लगाम लगाने का काम करती है। दरअसल, यह संवैधानिक सरकार की आवश्यक विशेषताओं में से एक है। साथ ही, एक अर्ध-संघीय (क्वासी फेडरल) प्रणाली में, जिसे हमारे देश द्वारा अपनाया जाता है, न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करती है, और इसका निर्णय अंतिम होता है। न्यायपालिका के कामकाज में किसी भी तरह का हस्तक्षेप या गड़बड़ी पैदा करना देश की नींव यानी लोकतंत्र को नष्ट करने जैसा होगा। इसलिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को भारत जैसी संवैधानिक सरकार में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इसके गहन महत्व के कारण, सरकार ने सिद्धांत को बनाए रखने के लिए कई उपाय किए, और जो कुछ भी इसके लिए हानिकारक है, उसे असंवैधानिक माना जाता है।

अब, आपको यह संदेह हो सकता है कि जब राष्ट्रपति, जो विधायिका का हिस्सा है, अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, तो क्या यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को शिथिल (रिलैक्स) करने की कीमत पर भी संविधान के निर्माताओं ने राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियों के साथ क्यों सशक्त किया? उन्होंने ऐसा क्या किया? इसके अलावा, इस लेख को पढ़ने के बाद, आप समझेंगे और जानेंगे कि भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, आपातकालीन समय में उनकी शक्तियाँ, उनकी क्षमादान शक्तियाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने में उनकी भूमिका और इस अवधारणा की बेहतर समझ के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक निर्णयों के बारे में भी जानेंगे।

न्यायिक शक्तियों के साथ राष्ट्रपति को सशक्त बनाने की आवश्यकता

जैसा कि भारत में एक लोकतांत्रिक संविधान है, इसने शक्तियों के पृथक्करण (सेपरेशन) के सिद्धांत को अपनाया है (जिसे शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है)। यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि सरकार के तीन अंगों, अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। इस सिद्धांत को लागू करने से सरकार के किसी भी अंग के एक या कुछ सदस्यों में मनमानी और शक्तियों की एकाग्रता (कंसेंट्रेशन) से बचा जाता है। इसलिए, तीन अंगों के पास अपनी-अपनी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि विधायिका, जो विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है, कार्यपालिका, जो कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है, और न्यायपालिका, जो न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करती है।

हालाँकि, राष्ट्रपति, जो राज्य के प्रमुख होते है, विधायी शक्तियों के साथ-साथ कार्यकारी और न्यायिक दोनों शक्तियों के साथ निहित होते है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत सख्त अर्थों में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वर्तमान में, तीन सरकारी शाखाओं, अर्थात् कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कोई निर्विवाद विभाजन नहीं है। इसने “नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत” नामक एक और सिद्धांत को शामिल किया, जिसके द्वारा भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सख्त प्रयोज्यता (एप्लीकेशन) में ढील दी गई है। इसका कारण पहले ही बताया जा चुका है, यानी सरकार के एक अंग में मनमानी और अत्यधिक शक्तियों की एकाग्रता को रोकने के लिए है।

न्यायिक शक्तियों के साथ राष्ट्रपति को सशक्त बनाकर, वह न्यायपालिका से स्वतंत्र रूप से न्यायिक मामलों पर कुछ निर्णय ले सकते है। अदालतें गुणों के आधार पर राष्ट्रपति के वास्तविक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी क्योंकि यह मुख्य रूप से उनके विवेक का मामला है। यहां, वह न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करके अपीलीय अदालत के रूप में कार्य नहीं कर रहे है; बल्कि, उनका प्राधिकार (अथॉरिटी) न्यायिक प्रक्रिया से अलग है। इससे हम देख सकते हैं कि कैसे शक्तियों का संतुलन बना रहता है। इसी तरह नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत काम करता है।

क्या राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा

नियंत्रण और संतुलन के साधनों का पालन करना कभी भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत या शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। वास्तव में, यह न्याय प्रशासन में एक बेहतर पूरक (एड ऑन) होगा। सरकार के अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन सरकार के सुचारू, प्रभावी और कुशल कामकाज को सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करने से न्याय प्रशासन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो जाएगा, बशर्ते राष्ट्रपति बिना किसी अनुचितता (अनफेयरनेस) के इसका विवेकपूर्ण उपयोग करे।

भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ

भारत, जिसने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया, में दो कार्यपालक हैं, राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री। भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते है क्योंकि वह देश का प्रतिनिधित्व करते है। भारत के प्रधान मंत्री अपने मंत्रिमंडल (कैबिनेट) के साथ सभी केंद्रीय कार्यकारी कार्यों में उनके निर्णायक, निर्देशन और निर्धारण बल के कारण वास्तविक कार्यकारी होते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, राष्ट्रपति को संघ की कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, जिनका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थों (सबॉर्डिनेट) के माध्यम से कर सकते है। अनुच्छेद 53 आगे कहता है कि राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों को कोई भी वापस नहीं ले सकता है। हालाँकि, वास्तव में, भारत के प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद (काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स) राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णयों में सहायता और सलाह देती है। फिर भी, प्रत्येक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है जैसा कि अनुच्छेद 77 द्वारा अनिवार्य है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि वह केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख है।

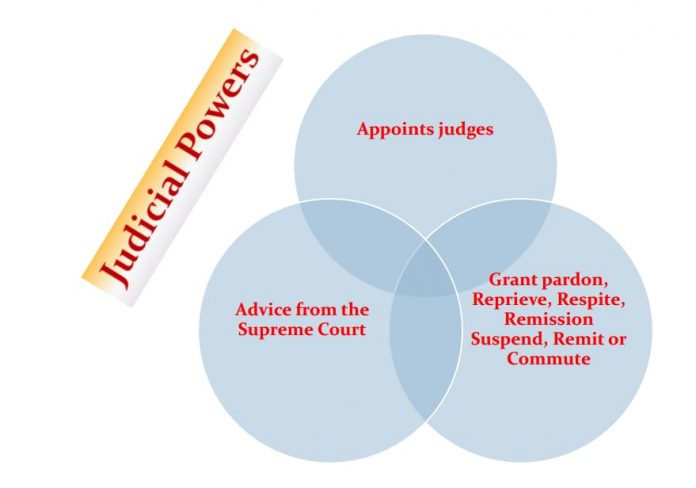

न्यायिक शक्तियां

भारतीय राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित न्यायिक शक्तियाँ होती हैं:

- अनुच्छेद 143 के अनुसार, राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक, कानूनी और राजनयिक (डिमोलोमेटिक) मुद्दों पर सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते है।

- अनुच्छेद 72 के अनुसार, उनके पास न्यायालय द्वारा आदेशित सजा को कम करने या क्षमा करने, राहत देने, या अवधि को स्थगित करने का भी अधिकार है।

- अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त शक्तियों को राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ माना जाता है क्योंकि वे सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और अन्य अदालतों के कार्यों की तरह ही न्यायिक प्रक्रियाओं से अधिक जुड़ी हुई हैं। आइए इन न्यायिक शक्तियों को अलग-अलग शीर्षकों के अंतर्गत विस्तार से समझते हैं।

सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करना

मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकार अधिकार क्षेत्र भी है। अनुच्छेद 143, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। अनुच्छेद 143, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 213 (1) के समान है, एक प्रावधान जिसे “भारत सरकार अधिनियम, 1935” नामक ब्रिटिश कानून में पाया जा सकता है। निर्माताओं ने ‘संघीय न्यायालय’ शब्दों को ‘सर्वोच्च न्यायालय’, ‘गवर्नर-जनरल’ को ‘राष्ट्रपति’ और ‘निर्णय’ को ‘राय’ से बदल दिया है।

अनुच्छेद 143(1) में कहा गया है कि जब भी भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि कोई घटना उत्पन्न हुई है या होने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्व की है और ऐसी स्थिति के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय ले सकते है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि एक बार जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न रखते है, तो अदालत मामले की सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को अपनी राय बताएगी।

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई राय कोई निर्णय, आदेश या डिक्री नहीं है। यह सलाह की प्रकृति में सिर्फ एक राय है, न्यायिक घोषणा नहीं है। राय को लागू करना है या नहीं करना है यह पूरी तरह से कार्यपालक, यानी, राष्ट्रपति के हाथ में है। इस प्रकार, राय का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है, और राष्ट्रपति इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। वाई.वी चंद्रचूड़, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, ने रे द स्पेशल कोर्ट्स बिल, 1978 बनाम प्रतिवादी जिसे “विशेष न्यायालयों के मामले” के रूप में भी जाना जाता है, में कहा कि “अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय और सुझाव अधीनस्थ अदालतों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ में इसके द्वारा घोषित कानून के समान है क्योंकि ये राय प्रकृति में सलाहकार हैं”। लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय की राय का अत्यधिक महत्व सिर्फ इसलिए कम नहीं हो जाता है कि यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।

साथ ही, राष्ट्रपति की राय का परीक्षण करना और उनका उत्तर देना या नहीं, यह सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर है। राष्ट्रपति को राय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पर कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि, राय देने से इनकार करने के मामले में अदालत द्वारा कारण दिए जाने चाहिए। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डॉ. एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ और अन्य (1994) के मामले में आयोजित किया गया था।

रे दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 बनाम भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, (1950) में, अनुच्छेद 143 के तहत पहला संदर्भ बनाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिए राष्ट्रपति द्वारा लगभग बारह परामर्श दिए गए थे।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

“मैंने हमेशा पाया है कि सख्त न्याय की तुलना में दया अधिक समृद्ध फल देती है ।” – अब्राहम लिंकन

क्षमादान की अवधारणा को भारतीय संविधान में केवल क्षमादान के एक कार्य के रूप में नहीं बल्कि संवैधानिक योजना के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। संविधान में इस प्रावधान को शामिल करने और राष्ट्रपति को एक दोषी को क्षमा करने का अधिकार देने के पीछे प्राथमिक तर्क अधिकारियों, विशेष रूप से न्यायपालिका पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, और दोषियों को निष्पक्ष रूप से निष्पादित (एक्जीक्यूट) करना है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की अवधारणा का समर्थन करने वाले अन्य कारण इस प्रकार हैं:

- आपराधिक कानूनों की अत्यधिक गंभीरता को कम करने के लिए।

- लोगों को मानवीय और नैतिक कारणों से बचाने के लिए।

- यदि दोषसिद्धि कठोर, अन्यायपूर्ण और मनमाने निर्णयों पर आधारित है, ताकि किसी निर्दोष के साथ हुए अन्याय को रोका जा सके।

- अनुच्छेद 21 के महत्व को बनाए रखने के लिए।

भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत निपटाया जाता है । शब्द “क्षमादान की शक्ति” राष्ट्रपति द्वारा अदालत द्वारा लगाए गए दंड या सजा को बदलने के प्रयासों को संदर्भित करता है। यह शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल (गवर्नर), दोनों को प्राप्त है ।

प्रयोज्यता

भारत के राष्ट्रपति अदालतों द्वारा तय किए गए सभी मामलों में अपनी क्षमादान शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं जिनमें राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत निर्धारित वे स्थितियाँ निम्नानुसार हैं:-

- जब वह उन मामलों पर विचार कर रहे है जहां किसी व्यक्ति ने संघ कानून या किसी अन्य कानून का उल्लंघन किया है जो संघ की कार्यकारी शक्ति को लागू करता है।

- जब वह उन मामलों पर विचार कर रहे है जिनमें कोर्ट-मार्शल या सैन्य अदालत द्वारा सजा दी गई थी।

- जब वह उन मामलों पर विचार कर रहे है जिनमें दोषी को दी गई सजा मृत्युदंड है।

मंत्रिपरिषद की सलाह पर

सामान्य तौर पर, राष्ट्रपति को नाममात्र का प्रमुख माना जाता है। इसका कारण यह है कि वह प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते है। भले ही सभी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम पर लागू होते हैं, वह सरकार की सहमति के बिना स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते है। किसी भी दोषी को क्षमा देने पर भी यही बात लागू होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने मारू राम बनाम भारत संघ (1980) के मामले में दोहराया कि केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।

क्षमादान शक्तियों के प्रकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति के पास भारतीय न्यायपालिका की सजा प्राप्त करने वाले अपराधियों की सजा को क्षमा करने, वापस लेने, राहत देने या कम करने या सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने का अधिकार है।

प्रक्रिया

राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

- मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति गृह मंत्रालय को दया याचिका भेजते है।

- गृह मंत्रालय इसे संबंधित राज्य सरकार को भेजता है; प्रतिक्रिया के आधार पर, यह मंत्रिपरिषद की ओर से अपनी राय तैयार करता है।

- हालांकि, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 74(1) उसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिपरिषद उसमें परिवर्तन करने से इंकार कर देता है तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य होते है।

सिक्के का दूसरा पहलू: इस शक्ति का दुरुपयोग

संविधान के निर्माताओं ने मानवता के आधार पर और साथ ही पापी जो एक इंसान है, के पुनर्वास के लिए भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान कीं है। एक प्रकार से क्षमादान शक्तियाँ दंड के सुधारवादी (रिफॉर्मेटिव) सिद्धांत का समर्थन करती हैं। फिर भी, अच्छे उद्देश्यों के बावजूद, यह शक्ति राजनीतिक और अन्य अनैतिक कारणों से इसके अनुचित उपयोग और दुरुपयोग के कारण बहस का स्रोत बनी हुई है। किसी को क्षमा करने की शक्ति में दुरुपयोग और शोषण की अंतर्निहित क्षमता होती है।

हालाँकि, जब भी संविधान किसी व्यक्ति को ऐसा विशेषाधिकार देता है, चाहे वह विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका हो, तो ऐसे विशेषाधिकार या शक्ति का उपयोग करने वाले व्यक्ति को सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर इसे गलत इरादे से लागू किया जाता है, तो यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ घोर अन्याय करता है और सीधे लोकतंत्र की नींव पर चोट करता है।

अतीत में, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों द्वारा क्षमादान शक्तियों का दुरुपयोग कई बार देखा गया है। क्षमादान शक्तियों के ऐसे दुरूपयोग के पीछे निम्नलिखित कारण हैं:

- राजनीतिक मुद्दा;

- मौद्रिक लालच;

- पीड़ित की स्थिति;

- उत्तरदायित्व की कमी;

- प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का अभाव;

- मीडिया की भूमिका;

- दोषी द्वारा गलत बयानी।

कई बार, भारत ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का दुरुपयोग देखा है। उदाहरण के लिए, केहर सिंह बनाम भारत संघ में, नवीन ठाकुर जैसे न्यायविद (ज्यूरिस्ट) दावा करते हैं कि दोषी पक्षों की अपील कभी भी सफल नहीं हो सकती थी क्योंकि 21 वर्षीय दोषी केहर सिंह तत्कालीन प्रधान मंत्री और कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के लिए उत्तरदायी था, और उस समय कांग्रेस, केंद्रीय स्तर पर सत्ता में थी। इस मामले में ‘युवा उम्र’ राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने का एक आधार हो सकता था, लेकिन फिर भी दया याचिका की सुनवाई करते समय इस आधार पर विचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे को गठबंधन सरकार में भी हल नहीं किया गया था क्योंकि परिषद परस्पर विरोधी राजनीतिक हितों के कारण राष्ट्रपति को निष्पक्ष राय प्रदान करने में असमर्थ थी। इससे और समस्याएँ पैदा हुईं और कई विशेषज्ञों और शिक्षाविदों की राय में, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की न्यायिक समीक्षा (रिव्यू) की आवश्यकता है। इन अनुभवों से यह भी देखा गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग अपनी ही जटिलताओं और परेशानियों के बिना नहीं है।

दया याचिकाओं के निर्णय और निपटान में देरी एक और बड़ा दोष या दुरूपयोग है। दोषियों द्वारा दायर दया याचिकाओं पर सहमति या अस्वीकृति प्राप्त करने में वर्षों लग जाते है। यह सिर्फ दया याचिकाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के वर्षों तक खुला रखना नहीं है। तो समाधान क्या है? क्या संविधान में कोई समय सीमा है? दुर्भाग्य से, भारतीय संविधान या किसी अन्य क़ानून में निर्धारित कोई समय सीमा नहीं थी। हालाँकि, यह समझदारी नहीं है अगर राष्ट्रपति एक उचित समय अवधि के भीतर याचिकाओं को पारित नहीं करते हैं क्योंकि यह शक्ति का दुरुपयोग है और “उचित प्रक्रिया” और “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” के खिलाफ एक कार्य का गठन करता है जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। साथ ही इसे मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया है। इसके अलावा, शत्रुघ्न चौहान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि दया याचिका बिना किसी वैध कारण के अनिश्चित काल के लिए लंबित है, तो अदालत हस्तक्षेप करेगी और याचिका पर फैसला करेगी या राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा याचिका पारित करने के लिए समय सीमा तय करेगी। इसके अलावा, हाल ही में सितंबर 2020 में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू.यू ललित की नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 2012 में बलवंत सिंह द्वारा दायर दया याचिका के मामले में हुई देरी की आलोचना की थी, क्योंकि इस मामले में राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया का इंतजार 10 साल के लिए किया गया था।

यहां तक कि जिन मामलों में राष्ट्रपति ने दया प्रदान करने का त्वरित निर्णय लिया, उनमें भी देरी बनी रही। उदाहरण के लिए, निर्भया के मामले में, राष्ट्रपति ने दया याचिकाओं को तुरंत खारिज कर दिया, लेकिन मृत्युदंड का निष्पादन तुरंत शुरू नहीं हुआ। दोषियों ने दया याचिकाओं की प्रक्रिया में खामियों का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने दया याचिकाओं की अस्वीकृति के खिलाफ अलग-अलग दोषियों के माध्यम से कई बार सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे निष्पादित करने और न्याय देने में कई साल लग गए। यह मामला विलंबित न्याय के लिए कुख्यात है और देरी होने के कारणों में से एक दया याचिकाओं के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों में खामियां हैं।

सुझाव

लगभग हर देश अपराधों को क्षमा करने, दंड देने और क्षमादान प्रदान करने के ऐतिहासिक अधिकार को मान्यता देता है। लेकिन, वास्तव में, क्षमा एक छायादार, विदेशी इकाई है जो कानूनी व्यवस्था पर मंडराती है। आपराधिक कानून पेशेवरों के लिए भी, इसकी वर्तमान प्रयोज्यता संदिग्ध है क्योंकि यह आपराधिक नियंत्रण मुकदमे के वर्षों को तुरंत उलट देती है। इसके अलावा, इसे मनमाना, गैर-जवाबदेह, आम आदमी के लिए दुर्गम, अत्यधिक भ्रष्ट, और राजनेताओं और आम जनता दोनों द्वारा अत्यधिक माना जाने वाला बताया गया है।

जहाँ तक विद्वानों ने इस पर कुछ विचार किया है, एक क्षमा को एक संवैधानिक विचलन के रूप में देखा जाता है जो नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है और लोकतंत्र में कोई अच्छी भूमिका नहीं निभाता है।

राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्तियों के उपयोग के लिए नियम बनाने की सलाह दी जाती है। बशर्ते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया हर एक क्षमादान उन नियमों और विनियमों (रेगुलेशन) के अधीन होना चाहिए क्योंकि बिना नियमों के क्षमादान को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना संभव नहीं होगा।

भले ही सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण, यानी राष्ट्रपति, क्षमादान शक्ति का उपयोग कर रहे हों, फिर भी इसे जनता के लाभ के लिए सोच-समझकर और सूचित विचार के साथ सद्भाव में उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति की ओर से उचित और समझदारी से व्यवहार करने की जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति

चूंकि संविधान नियुक्ति करते समय न्यायपालिका की तुलना में सरकार के कार्यकारी अंग पर अधिक जोर देता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रण संतुलन के तत्वों में से एक के रूप में देखा जाता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसा प्रावधान प्रदान किया है ताकि योग्य कानूनी पेशेवर न्यायिक संस्थानों में न्यायाधीश बन सकें।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को निर्धारित करने वाले प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 है। अनुच्छेद 124 (2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन लोगों से परामर्श करने के बाद नियुक्त करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हैं, जो भी राष्ट्रपति के अनुसार सही समझा जाता है। जबकि, अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस विशेष राज्य के राज्यपाल और उस विशेष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते है। इसके अतिरिक्त, यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो पहले दो कथित व्यक्तियों के साथ परामर्श किया जाएगा। हालाँकि, संविधान ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की अनदेखी की है। यहीं पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवाद के समाधान के रूप में कॉलेजियम प्रणाली तस्वीर में आती है।

न्यायाधीशों को हटाना

न्यायाधीशों को हटाने की अवधारणा अमेरिकी संविधान से उधार ली गई है। यह अवधारणा जवाबदेही और पारदर्शिता के कारणों से समर्थित है। अतः न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति संविधान द्वारा राष्ट्रपति के हाथों में दी गई है। हालांकि, हटाने की अधिकांश प्रक्रियाओं और जांचों को देश के कानून का पालन करके संसद द्वारा विनियमित किया जाता है।

न्यायाधीशों को हटाना भी नियंत्रण और संतुलन के उपायों में से एक माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्वयं नहीं हटा सकते हैं, लेकिन केवल संसद की मंजूरी के बाद सिद्ध कदाचार (मिसबिहेवियर) और अक्षमता के आधार पर, जिसे न तो संविधान द्वारा और न ही न्यायाधीशों (जांच) अधिनियम, 1968 द्वारा परिभाषित किया गया था। संसद की स्वीकृति विशेष बहुमत, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अधिक से होनी चाहिए।

यहां, यह ध्यान रखना उचित है कि भारत के संविधान ने अनुच्छेद 121 और 211 बनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की है, जो संसद को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों के न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कदाचार पर चर्चा करने से रोकता है।

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया

महाभियोग (इंपीचमेंट) प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218 के तहत किया गया है।

न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

- संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही की शुरुआत:

- स्पीकर या अध्यक्ष कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों से हस्ताक्षरित नोट प्राप्त कर सकते हैं।

- लोक सभा के स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष लोगों के साथ परामर्श कर सकते हैं और नोटिस को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले उससे संबंधित प्रमुख विवरणों को देख सकते हैं।

2. एक जांच समिति का गठन

- प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, लोकसभा स्पीकर या राज्य सभा के अध्यक्ष, उनके निर्णय के अनुसार, समयबद्ध तरीके से आरोप की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करेंगे।

- समिति में एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रसिद्ध वकील (स्पीकर या अध्यक्ष की राय के अनुसार) शामिल होंगे।

3. रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- जांच समाप्त होने के बाद समिति को अपने निष्कर्ष स्पीकर, अध्यक्ष या दोनों को बैठक बुलाने के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए।

4. सदन का निर्णय

- इसके बाद स्पीकर या अध्यक्ष इसे सदन या परिषद या दोनों के समक्ष, जैसा भी लागू हो, पढ़ने के लिए निर्देशित करेंगे।

- विचार-विमर्श जारी रहता है, और यदि सदन या परिषद निर्णय लेती है कि निष्कर्ष इतने गंभीर हैं कि उन्हें हटाने की आवश्यकता है, तो उन्हें राष्ट्रपति को इसे निष्पादित करने के लिए उसी सत्र के दौरान अपनी राय अवश्य देनी चाहिए।

5. हटाने का प्रस्ताव

- एक न्यायाधीश के कदाचार या अक्षमता का दोषी पाए जाने के बाद, हटाने के अनुरोध को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतदान के लिए रखा जाना चाहिए।

- सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वालों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के साथ, प्रत्येक सदन में इसे पारित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन (अप्रूव) करना चाहिए।

- प्रस्ताव को दूसरे सदन में ले जाया जाएगा यदि इसे एक सदन में इस बहुमत से अनुमोदित किया जाता है।

6. राष्ट्रपति द्वारा हटाना

- प्रस्ताव को दोनों सदनों में आवश्यक संख्या में मत प्राप्त होने के बाद, इसे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो न्यायाधीश को हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं।

महाभियोग प्रक्रिया में खामियां

यह जानकर हैरानी होती है कि 1949 के बाद से अब तक एक भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया गया है, हालांकि इसके प्रथम दृष्टया सबूत हैं। इतिहास 1990 के दशक के पूर्व न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के मामले को दिखाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे, जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो इसका एक उदाहरण है। निधि के गबन (एंबेजलमेंट), वित्तीय अनियमितता (फाइनेंशियल इंप्रॉपराइटी), और हटाने की प्रक्रिया में मौजूद खामियों के कारण प्रथम दृष्टया सबूतों के बावजूद, लोकसभा में प्रस्ताव के विफल होने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था। केवल यही एक मामला नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी निकाला नहीं गया है।

भारत में किसी भी भ्रष्ट न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाने का एक प्रमुख कारण संसद द्वारा अपनाई जाने वाली महाभियोग की कठिन प्रक्रिया है। इसके बावजूद कई न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

पिछले कुछ दशकों में, हमने संविधान या विधियों में बहुत से संशोधन किए हैं। विभिन्न मुद्दों पर कई विधान भी अस्तित्व में हैं। इससे हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि जहां वसीयत है, वहां संवैधानिक या वैधानिक संशोधन है। फिर भी, महाभियोग प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए कोई न्यायिक या राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। उन्होंने वेतन, भत्तों और अन्य चीजों में संशोधन किया, लेकिन हटाने की प्रक्रिया या संसद द्वारा की गई जांच के लिए नहीं किया।

इसलिए, न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) सुनिश्चित करने के लिए सरकार का मार्ग अभी भी कठिन और लंबा है। हालाँकि, अब, यह भारत में लोकतंत्र और कानून के शासन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

ऐतिहासिक मामले

इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ

बाबरी मजीद मामले में इस्माइल फारूकी का मुद्दा तब की बहसों और चर्चाओं में छाया रहा। यह इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994) के मामले में आयोजित किया गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने या सलाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि कोई मामला अवांछनीय (अनडिजायरेबल) है या इस तरह की कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह अनुच्छेद 143 के तहत अपनी राय नहीं देने का निर्णय ले सकता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सलाहकार राय प्रस्तुत करने से इनकार करने के मामले में कारण प्रदान करना होगा।

वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिए एक राष्ट्रपति के अनुरोध पर, सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि “क्या मंदिर मूल रूप से उस स्थान पर मौजूद था जहां बाबरी मस्जिद थी” क्योंकि यह अनावश्यक, धर्मनिरपेक्षता (सेकुलरिज्म) के विरोध में, और एक धार्मिक समुदाय के पक्ष में था।

उपरोक्त टिप्पणियों के अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में धार्मिक संपत्ति प्राप्त करने वाले राज्य के मुद्दे को संबोधित किया। अदालत द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गिरजाघर, मस्जिद और मंदिरों जैसे पूजा स्थलों को अचल संपत्ति घोषित किया गया था। लेकिन, चूंकि यह धर्म का मूलभूत घटक नहीं है, इसलिए सरकार को संपत्ति खरीदने की अनुमति है।

रे दिल्ली कानून अधिनियम, 1912

रे दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 सलाहकार अधिकार क्षेत्र के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने वाला पहला मामला है। अदालत ने इस मामले में प्रत्यायोजित विधान (डेलिगेटेड लेजिस्लेशन) के संबंध में एक क़ानून की वैधता की समीक्षा की। हालांकि मामले की अध्यक्षता सात न्यायाधीशों की पीठ ने की, लेकिन उनकी राय अलग-अलग थी। हालाँकि, सभी न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की कि विधायिका के पास कार्यपालिका को कुछ विधायी अधिकार देने का अधिकार था, और वे इस बात से असहमत थे कि कार्यपालिका को कितना अधिकार दिया जा सकता है। अदालत ने मुख्य रूप से निम्नलिखित दो राय व्यक्त की:

- जिस हद तक यह तय करती है, संसद अपने विधायी अधिकार को इस शर्त या प्रतिबंध के अधीन प्रत्यायोजित सकती है कि वह अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ती या अपनी शक्तियों का त्याग नहीं करती।

- संसद की आवश्यक विधायी भूमिका, जिसमें नीति का प्रारूपण (ड्राफ्टिंग), निर्माण और अधिनियमन (इनेक्टिंग) शामिल है और उन्हें आचरण के कानूनी रूप से बाध्यकारी मानक (स्टैंडर्ड) में बदलना शामिल है, को सरकार की अन्य शाखाओं को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

रे केरल शिक्षा विधेयक (बिल)

रे केरल शिक्षा विधेयक का मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत एक महत्वपूर्ण मामला है, जो भारतीय नागरिकों के अपनी संस्कृति के संरक्षण के अधिकार की रक्षा करता है। न्यायालय का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिए किए गए आवेदन पर आधारित है। केरल शिक्षा विधेयक संदर्भ इतिहास में दूसरा है जो अनुच्छेद 143 के तहत बनाया गया था; पहला राष्ट्रपति द्वारा रे दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 में बनाया गया था।

दिल्ली कानून अधिनियम के फैसले के विपरीत, जहां अनुच्छेद 143(1) के तहत संदर्भ की प्रकृति और दायरे पर विचार नहीं किया गया था। इसके बजाय, वर्तमान संदर्भ में, अदालत ने अपनी राय व्यक्त करने से पहले पहले सलाहकार अधिकार क्षेत्र के दायरे पर चर्चा की।

जी. कृष्ता गौड़ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

जी. कृष्ता गौड़ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1975) का मामला वह है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पर अपनी राय व्यक्त करने का निर्णय लिया। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान से इनकार की समीक्षा करने के लिए कहा क्योंकि याचिकाकर्ता हत्यारे हैं और राष्ट्रपति ने उन पर दया नहीं दिखाने का फैसला किया है।

मामले का फैसला करते हुए, अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां ऐतिहासिक रूप से एक संप्रभु (सोवरेन) शक्ति थीं, राजनीतिक रूप से एक अवशिष्ट (रेसीडुअरी) शक्ति थीं, और नैतिक रूप से अमूर्त (इंटेंजिबल) न्याय के लिए सहायक थीं। इस प्रकार, इस मामले में, न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय पर न्यायिक समीक्षा का उपयोग करने में संकोच कर रहा था। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने फैसले में कहा कि:

“एक गणतंत्र के लोग सत्ता के संरक्षक और लाभार्थियों के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए, गणतंत्र में कोई भी सत्ता गैरजिम्मेदार और अनुत्तरदायी नहीं होती। लेकिन हमारे संविधान की दो सीमाएं हैं। अदालत सर्वज्ञ (ऑमनिसाइंट), सर्वशक्तिमान या सर्वव्यापी (ऑम्निपोटेंट) सत्ता नहीं है जो किसी भी मामले में और कहीं भी हस्तक्षेप कर सके। और, जब संविधान, जैसा कि इस मामले में, देश के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार देता है, जबकि न्यायिक समीक्षा को शामिल नहीं करता है, तो इस अदालत के पास असीमित शक्ति होना अनुचित है।”

नतीजतन, अदालत ने, इस मामले में, अदालत के फैसले पर विचार करने में भी काफी अनिच्छा का प्रदर्शन किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उद्धृत (कोटेड) निर्णय यह मानता है कि सार्वजनिक शक्ति शुरू से ही लापरवाह नहीं थी। वास्तव में, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने अंत में एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि “यदि पूर्ण मनमाना कानून और शक्ति के दुर्भावनापूर्ण निष्पादन की स्थापना भीषण रूप से की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय चुप नहीं रह सकता है।”

इसलिए, अपनी न्यायिक जांच का उपयोग करने में सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद, इसने अंततः राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति को अपनी व्याख्या और कार्यकर्ता रुख के माध्यम से क्षमा करने तक सीमित कर दिया।

मारू राम बनाम भारत संघ

मारू राम बनाम भारत संघ और अन्य (1980) में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा कि संवैधानिक शक्ति सहित सार्वजनिक प्राधिकरण का उपयोग मनमाने या बेईमान तरीके से नहीं किया जाना चाहिए और आमतौर पर, निष्पक्ष और न्यायसंगत निष्पादन के लिए दिशानिर्देश शक्ति के उचित उपयोग का सर्वोत्तम आश्वासन हैं। जैसा कि यह “भेदभाव के चरित्र दोष को बाहर कर देगा, जैसे कि तब उत्पन्न हो सकता है जब दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया हो और एक ही मामले में दोषी होने की समान मात्रा के लिए सजा सुनाई गई हो, लेकिन एक को रिहा कर दिया गया हो और दूसरे को ऐसे अतार्किक (इलॉजिक) कारणों जैसे की धर्म, जाति, रंग, या राजनीतिक निष्ठा (लॉयल्टी) से दया के लिए खारिज कर दिया गया हो”, अदालत ने पहली बार सुझाव दिया कि राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देशों को लागू किया जाना चाहिए।

संवैधानिक पीठ ने जोर देकर कहा कि अदालतें उन मामलों में हस्तक्षेप करेंगी जहां राजनीतिक प्रतिशोध (वेंडेटा) या पार्टी का पक्षपात स्पष्ट था या जहां धर्म, जाति या नस्ल (रेस) जैसे मनमानी मानदंडों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया था। इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका से निपटने के दौरान शक्तियों के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक समीक्षा पर भी चर्चा हुई। इस तरह के अनैतिक तत्व क्षमा शक्ति के उपयोग को कमजोर करते हैं और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा इनकी जांच की जानी चाहिए।

कृष्ता गौड़ मामले के विपरीत, जब अदालत ने शुरू में बड़ी अनिच्छा दिखाई और अंततः स्वीकार किया कि कुछ परिस्थितियों में, न्यायिक समीक्षा करने से मना नहीं किया जाएगा, तो मारू राम मामला एक कदम आगे बढ़ता दिख रहा है। हालांकि, वर्तमान मामले से यह स्पष्ट दिखता है कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर अब न्यायिक समीक्षा का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक नहीं हैं और सरकार से भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश बनाने का आग्रह करते हैं।

एपुरु सुधाकर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार

एपुरु सुधाकर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2006) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित अवधारणा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को उनकी क्षमादान शक्तियों के उपयोग की सीमित न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के क्षमादान निर्णय को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित प्राथमिक दिशानिर्देशों का उपयोग किया जा सकता है:

- बिना दिमाग लगाए फैसला लिया गया है।

- आदेश खराब इरादे से किया गया है।

- निर्णय असंबंधित कारकों के आधार पर किया गया था।

- संबंधित जानकारी पर ध्यान नहीं दिया गया था।

- आदेश मनमाने ढंग से दिया गया था।

निष्कर्ष

भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति, सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी होने के नाते, अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार संविधान को संरक्षित, और सुरक्षित करने का कानूनी कर्तव्य भी रखते है। लोकतंत्र को मजबूत करने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और नियंत्रण और संतुलन के लिए, संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां प्रदान की हैं ताकि सभी न्यायिक शक्तियों की एकाग्रता सरकार के एक अंग, यानी न्यायपालिका के हाथों में न हो। हालाँकि, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करते हैं और इनका उपयोग करते समय मनमानी नहीं करते हैं। यदि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, तो इससे भारत में लोकतंत्र का विनाश होगा। इसलिए, सरकार के सभी तीन अंगों को अपने-अपने कार्यों को करना चाहिए और नियंत्रण और संतुलन के साथ-साथ शक्तियों के पृथक्करण के उपायों का पालन करते हुए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या राष्ट्रपति किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह हो सकते है?

भारत के राष्ट्रपति भारत में किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है कि वह अपने कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग या प्रदर्शन कैसे करते है। हालाँकि, केवल उन अदालतों, न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल), या संसद के किसी भी सदन द्वारा नामित या गठित अन्य निकायों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखने का अधिकार है।

क्या न्यायालय राष्ट्रपति को सम्मन कर सकता है?

भारत के राष्ट्रपति को बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन (डिस्चार्ज) करने के लिए कुछ उन्मुक्तियां (इम्यूनिटीज) प्राप्त हैं। उनमें से एक कानूनी कार्यवाही के खिलाफ उन्मुक्ति है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत में राज्यपालों को भी इसी प्रकार का संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 361 के तहत, यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। साथ ही, कोई भी अदालत राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान कैद करने के लिए गिरफ्तारी वारंट नहीं दे सकती है। हालाँकि, राष्ट्रपति के कार्यों, जो उनकी व्यक्तिगत क्षमता में किए गए हैं, को किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर सकते है?

मानव बुद्धि अपूर्ण है। कभी-कभी, न्यायाधीशों द्वारा अपनाए गए तरीके और दृष्टिकोण गलत हो सकते हैं क्योंकि न्यायाधीश भी मनुष्य होते हैं। लेकिन, जब कोई गलती मौत की सजा से संबंधित होती है, तो इतनी बड़ी सजा, जो किसी के जीवन को प्रभावित करती है को देने से पहले राष्ट्रपति से परामर्श करना महत्वपूर्ण होता है। क्षमा करने की अपनी शक्तियों का कानूनी रूप से उपयोग करके, वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों को रद्द कर सकते है।

क्या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है?

भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालाँकि, मनमानी, नुकसान पहुँचाने के बुरे इरादे, या कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं की अनदेखी के मामलों को छोड़कर, न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय के पर्याप्त गुणों की समीक्षा नहीं कर सकता है। भले ही अदालतें कभी-कभी ठीक रेखा से आगे निकल जाती हैं जो उनकी समीक्षा की सीमा को सीमित करती हैं, जैसा कि मारू राम के मामले में स्थापित किया गया था, ऐसा माना जाता है कि ऐसे उदाहरण एक अपवाद हैं।

क्या कोई न्यायाधीश महाभियोग से बच सकता है?

भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कोई भी न्यायाधीश महाभियोग की कार्यवाही से नहीं बच सकता है। न्यायिक जवाबदेही की अवधारणा को इतना ही महत्व दिया गया है। हालाँकि, अतीत में कई न्यायाधीशों ने महाभियोग की कार्यवाही से बचने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया, यानी पद से इस्तीफा देना। इसका कारण यह है कि जिस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी, उसके इस्तीफे के संबंध में कानून कुछ नही कहता है। इसलिए, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से बैठने के लिए एक न्यायाधीश को कानून द्वारा अनिवार्य नहीं किया जाता है। इस तरह, न्यायाधीश आसानी से अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं और कारावास की कार्यवाही के अपमान से बच सकते हैं।

सौमित्र सेन का इस्तीफा इसका एक उदाहरण है। सौमित्र सेन के महाभियोग के लिए एक प्रस्ताव राज्यसभा में ले जाया गया, एक जांच की गई, और न्यायमूर्ति सौमित्र सेन को एक मामले से जुड़े धन की हेराफेरी करते पाया गया था। फिर, प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति सेन ने मतदान के लिए लोकसभा भेजे जाने से पहले इस्तीफा दे दिया और इसलिए सदन ने उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही को समाप्त करने का फैसला किया।

संदर्भ